阿佐ヶ谷の神明宮を後にして、吉祥寺に降り立つ。

吉祥寺に来るのは何年振りだろうと思いつつ、吉祥寺駅からテクテクと井の頭公園を目指す。

井の頭公園は、ポケモンGoを楽しんでいる人々で溢れていた。

それらの人々を横目に、私が目指したのは弁財天様のところ。

今度厳島神社にお伺いすることにしたからかも知れないけれども、当初阿佐ヶ谷神明宮の後に、こちらにお伺いする予定は無かった。しかしながら、吉祥寺の駅を降り立った時に、自然と足は井の頭公園に向かっていた。

テクテク歩いていると、いかにも、の場所に差し掛かる。

お茶の水

徳川家康がお茶を立てるのに用いたという湧き水、通称「お茶の水」。こちらもパワースポットなんて言われていることは露知らず、だったけれども、いかにも、という雰囲気だったので思わず写真に収めてしまったという訳でして。

そして「お茶の水」から少し歩くと、弁財天様の雰囲気が漂ってきた。

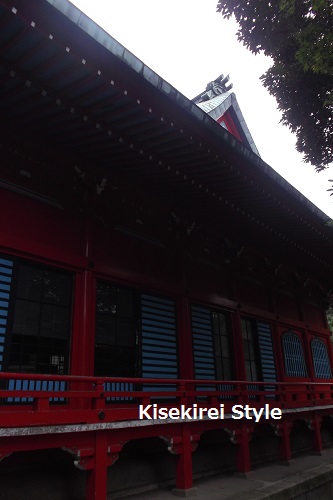

井の頭弁財天

予備知識なくお伺いしたところだったので、お寺の雰囲気が漂っていることに驚いたりして。

それもそのはずで、こちらは天台宗のお寺である「大盛寺」の別当寺であるということだった。

井の頭弁財天堂は、『井之頭略縁起』によれば平安時代の天慶年間(938年-947年)源経基が創建したものと伝えられ、その後源頼朝が1197年(建久8年)に再建し、別当となる坊舎が立てられたと伝えられる。

1333年(元弘3年)新田義貞が鎌倉を攻めた際に焼失し衰退していたが、江戸時代に入り3代将軍徳川家光によってようやく再興されたという。

1923年(大正12年)の関東大震災で被害を受け、現在の堂舎は昭和初期に再建されたものである。 縁起によれば、本尊の弁財天像は789年(延暦8年)平安時代の僧で最澄の作と伝えられている。

甲州街道を高井戸から分け入り久我山・牟礼村を経て参道に至る道筋には、要所要所「井のかしら弁天道」などの道標が建てられている。特に参道入り口・黒い参門の横にある1745年(延享2年)の「神田御用水源井頭弁財天」と刻まれた棹石は長さ2.4mと堂々としたものである。

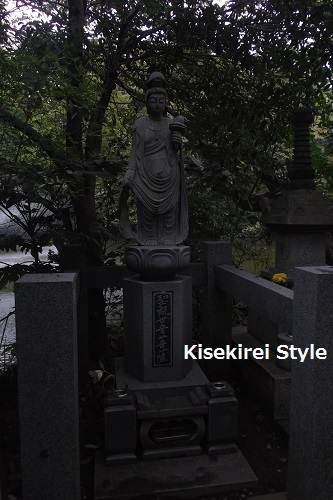

弁天堂の周囲には、「我こそ弁天の化身だ」と申して池に入水し白蛇になった松原の3枚鱗が首にある娘を偲んで供養のために作られたと伝えられる宇賀神像(年代不詳)、1771年(明和8年)の狛犬、鳥居、手水鉢、1817年(文化14年)の石橋(一番組・湯屋講寄進)、1833年(天保4年)石燈篭(伊勢屋伊兵衛=現・にんべんら寄進)、など多くの寄進物が見られ、弁天信仰の盛んであったこ感じられる。

~Wikiより引用

手水で清めて

狛犬さんたちにもご挨拶させていただき

こちらにお招きいただいたことに感謝してお参りさせていただいた。

弁財天様と言うと、私が思い出してしまうのは、やはり脳天大神様だったりするけれども、やはり「蛇」というものがキーワードだったりする。

こちらでも御多分に漏れず、宇賀神さまがいらっしゃったりして。

そして銭洗い弁天というものがあったので、そちらに向かってみた。

銭洗い弁天

龍が素敵だわーと思いつつ、お財布の中から一万円を取り出して洗ってみた。

グループで来ていた若女子の参拝客が一万円を洗っている私の姿を見てドンビキしている様子が伺えたけれども、自分の手元に来ていただいているお金さんにも気持ちよくなってもらいたいという気持ちからなんですぅーとは説明できないので、黙って清めてみた(笑)

お金さんも気持ちよくなりたいんですよ。ホント。

そして、銭洗い弁天近くにある七井不動尊にお参りさせていただいた。

七井不動尊

そして弁財天さまのところに再び戻り

寺務所で御朱印を頂戴した。

御朱印を書いていただいている間、寺務所においてあるチラシを見ると、大盛寺では座禅会や読経会、写経会なども行っていることを知り、吉祥寺という土地でもこういったことが出来るのだと知れたことが新たな驚きだった。

それにしても、本当最近、天台宗のお寺さんばっかりにお伺いすることが多いなぁと思いつつ。。。

御朱印を頂戴して、井の頭弁財天さまを後にした。

本当に東京とは思えない程、緑が多くて、落ち着く場所だなぁと思った。

公園内を歩いていると、ポケモンGoに興じている人々の他にも、ベンチで読書をしていたり、ランニングしていたり、人々は思い思いにその人々にもたらされた時間を愉しんでいるように感じた。

都心からちょっと離れると、こういう生活もあるのだな、と思いつつ、吉祥寺駅に戻る。

ショートカットと思って橋を渡ると、弁財天様と噴水がとても綺麗に見えた。

そしてその橋を渡り終えると、なんとなく、お稲荷さんの雰囲気がしたので、はて?と思ったら、こんな看板を見つけた。

親之井稲荷(尊)跡

平成25年5月1日深夜の不審火により、社が全焼しました。

と書かれていたのを見て、ちょっと鳥肌が立ってしまったのは、事実。

けれども、お稲荷さんの雰囲気は、未だに残っている不思議な場所だった。