稲佐の浜で夕陽を待っていたけれども、まだ日が沈むまでに時間があると思い、周辺の出雲大社の末社や摂社に行ってみた。

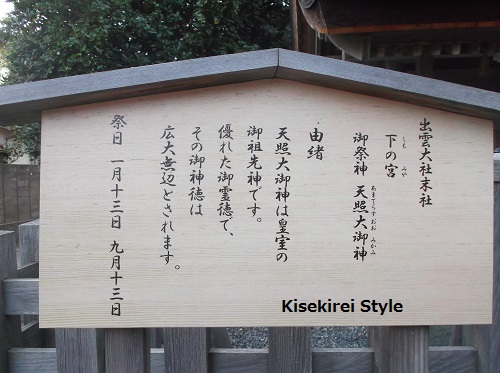

まずは稲佐の浜からほど近い、出雲大社末社の下の宮へ。

出雲大社末社 下の宮

普通の住宅地の一角に鎮座されている。

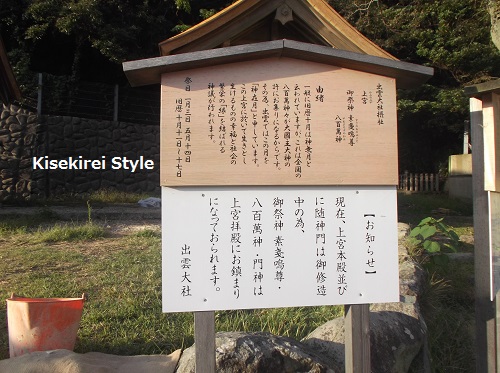

そして出雲大社摂社の上宮へ。

出雲大社摂社 上宮

小さなお社だけれども、神在祭に八百万の神々が集まられ、大国主大神と会議をされるのが、この上宮だといわれているそうで。

しかし、私がお伺いした際には思いっ切り工事中でした(爆)

工事をされているおじさん達にどうぞお参り下さい~と言われながらの参拝となった。すみません、工事の邪魔して、という恐縮した気分になる、、、

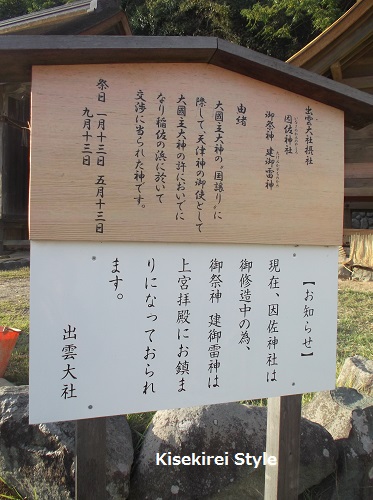

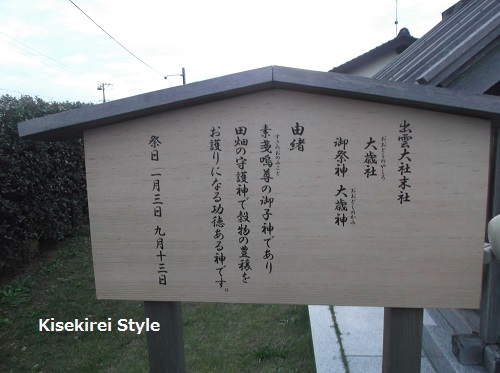

そして上宮からほど近い、大歳社へ。

出雲大社末社 大歳社

出雲大社からも徒歩10分程度で来られる場所だけれども、これらのお社で参拝客に出会う事はなかった。

まぁ、私も時間がなければこれらのお社にはお伺いしていなかったことを考えると、当然と言えば当然なんですけどね。

そして、稲佐の浜に戻り、夕陽を堪能した後、旅館に戻る道すがら神社の雰囲気がしたので立ち寄ってみたところは

というところだった。

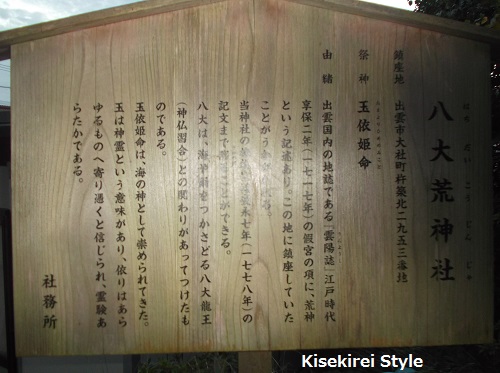

こちらは八大荒神社という神社だった。

出雲大社周辺を歩くと、ガイドブックには載っていないような神社を幾つか見かけた。こちらもガイドブックなどには掲載されていないところだけれど、ちょっと気になるところでした。ただ、時間も時間だったので、こちらへのお参りはご遠慮させていただいたんですけどね。

近くには乳房イチョウというものもあったりして。。。

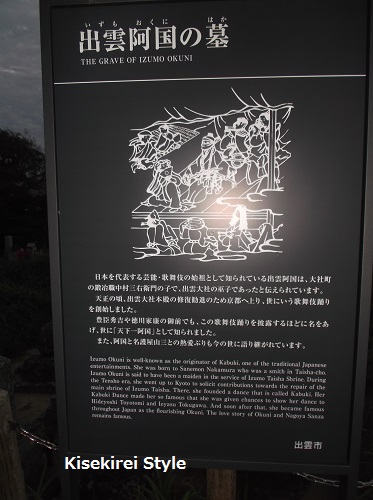

こちらから歩いて5分程度の場所に、出雲阿国の墓がある。

出雲阿国というのは

出雲大社より稲佐の浜の方へ歩くと、その途中に「出雲阿国の墓」という表示板が出ています。阿国は出雲大社の巫女として京都において独創的な踊りで人気を博し、歌舞伎の元祖といわれています。

阿国は桃山時代から江戸時代初めの人ですが、実は詳しいことはよくわかっていません。日記や伝聞などを総合すると、阿国は出雲大社の巫女を名乗り、京都において出雲大社遷宮のための勧進(かんじん)の興行を行いました。勧進とは寄付を集めることです。実際に慶長十四年(1609)には出雲大社の遷宮が行われています。

阿国が男装してかぶき者に扮し踊った「歌舞伎踊り」は絶大なる人気を集めます。しかし、模倣者が現れたり、大勢の遊女が演じる「遊女歌舞伎」に押されたのか、あるところから消息が切れてしまいます。遊女歌舞伎は風紀が乱れると江戸幕府より禁止され、次に少年が演じる「若衆歌舞伎」となりますが、これも幕府によって禁止されてしまいます。結局、すべての役を男性が演じる「野郎歌舞伎」となって歌舞伎は現在まで続いているのです。

出雲に伝わる伝記では、阿国は晩年、故郷の大社に戻り、庵を結んで尼となり、静かに暮らしたといわれています。

~神々が集う地へ出雲大社-縁を結ぶ旅こころの旅より引用

という人だったりする。

日も落ちた時間にお墓に行くのはどうなのよ?とは思ったけれども、何故か足は出雲阿国の墓に向かっていた。

余りお参りする人が居ないのか、お参りさせていただくと、とても喜んでいただいた。

そして、神に仕えるということについて、お教えいただいた。

青林堂

売り上げランキング: 356,561