浅草神社社務所で被官稲荷神社の御朱印が頂けるということだったけれど、被官稲荷神社って何処にあるのかしらん?と思ったら、社務所右手奥に鳥居があった。

歩みを進めると、お稲荷さんの空気感。

狐さんたちにお迎え頂いて

お招き頂いたことに感謝して、参拝させて頂いた。

何故か人々の信仰というものをひしひしと感じるお社だった。

お稲荷さんって、好きな人と嫌いな人が極端な神様だとは思う。

私も神社通いを始めたころはちょっと、と思っていた部分もあるのだけれど、今はお稲荷さんが好き。

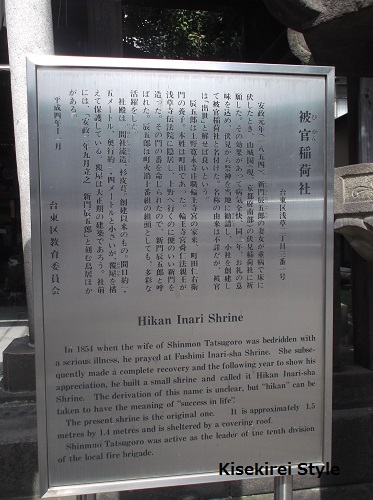

こちらは伏見稲荷神社から祭神御分身を勧請したお社ということです。

安政元年、新門辰五郎の妻が重病で床に伏したとき、山城(現、京都府南部)の伏見稲荷神社に祈願したところ、その効果あって病気は全快しました。そして、同二年、町の人がお礼の意味も込め、伏見稲荷神社から祭神御分身を当地に勧請しました。その後、小社を創建し、被官稲荷神社と名付けられ、現在浅草神社の末社としてその境内に祀られています。名称の由来は不明ですが、被官とは官を被(こうむ)る、ということから、就職・出世と解せばよいでしょう。被官稲荷神社正面の鳥居は新門辰五郎により奉納されたものです。

~浅草神社HPより引用

最近『狐―陰陽五行と稲荷信仰』って本を読んでいるのだけれど、

中国の古代天文学及び哲学では、北極星を宇宙の中心と考え、北極星を神霊化して天帝太一とした。この不動の北極星の周囲を規則正しく回転する北斗七星は天帝の乗車、また輔弼(ほひつ)とされて、その二者は相即不離の関係にある。北斗七星は絶対狂わない天の大時計として農時の目安とされ、穀物神ともされた。しかし同時に看過されないのは北斗七星の形成するその斗形(ますがた)、つまり天の大匙ともいえる形である。この形の故にも北斗は御饌の調進者と考えられたものと思われる。

私見によれば、伊勢神宮の天照大神には太一、御饌津神の豊受大神には北斗がそれぞれ習合されていて、内宮・外宮の呼称も内側の太一、その外側を回転する北斗にそれぞれ拠っていると推測する。

~狐―陰陽五行と稲荷信仰より引用

と言われているように、ちょっと調べていくと、とっても深い神様なんですよね。お稲荷さんって。

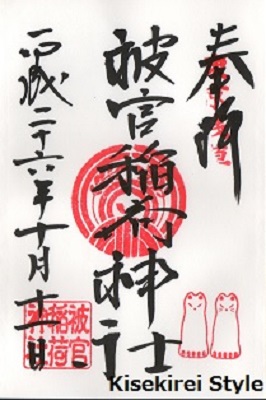

社務所で浅草神社等の御朱印を頂き、被官稲荷神社のことについても、ちょっとお伺いすることが出来た。

この日は豊川稲荷東京別院に行って、浅草寺に行って、浅草神社に行って、最終的には被官稲荷神社に来たというのは、実は決められていたことなのかしらん?と不思議な気持ちに包まれたのでした。

法政大学出版局

売り上げランキング: 423,588