休憩を終えて、再び境内散策。

平和の大塔へと続く石段を登る。

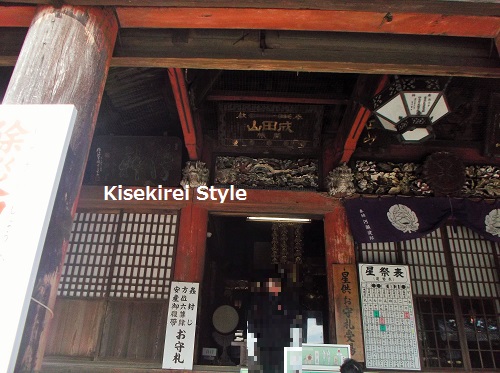

開山堂

こちらは成田山新勝寺の開山上人寛朝大僧侶のお姿を安置しているお堂。

寛朝大僧侶さまというのは

926年(延長4年)祖父宇多法皇の下で出家し、948年(天暦2年)寛空から灌頂を受けた。

967年(康保4年)仁和寺別当を経て、貞元2年(977年)6月権律師、同10月権少僧都・法務、11月東寺三長者・西寺別当に補任、加えて広沢房を御願寺として別当に補せられたため、年に六度の賀ありと言われ、986年(寛和2年)真言宗では初めて、また、日本では三番目の大僧正に至った。この間、円融天皇が受戒する際の戒和尚を勤めている。

989年(永祚元年)10月26日円融天皇の命により広沢湖畔に遍照寺を建立した。この際の供養の記事が藤原実資の日記小右記に載っており、円融法皇を始めとして多くの公卿が参列したことが分かる。密教の事相・教相に詳しく「金剛界次第」「不動次第」などを著している。また「理趣経」読誦の音調を整備するなど声明に通じ、東密声明中興の祖とされる。

平将門が関東で反乱を起こした際には自ら関東に下向し祈祷をした。その時に祈祷した不動明王を本尊として創建されたのが「成田不動」で有名な成田山新勝寺である。

~Wikiより引用

というお方だったりする。

こちらにお招きいただいたことに感謝して、お参りさせていただいた。

そして、この開山堂と向かい合って建立されているのがこちらだった。

額堂

文久元年(1861年)に建立されたというもので、信徒から奉納された額や絵馬が掲げられていた。

そしてこのお堂の中で、一番に目を引いたのはこちらだった。

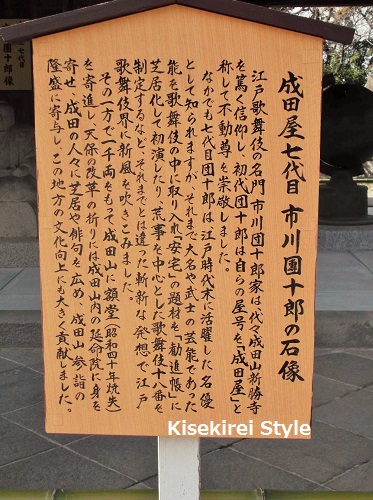

成田屋 七代目 市川團十郎の石像

成田山と言えば、やはり成田屋、イコール、市川團十郎。

この石像も

成田不動信仰の一役を担った歌舞伎役者・市川團十郎は、成田と深い縁で結ばれています。

初代團十郎は成田市幡谷の出身の堀越重蔵の子として江戸で誕生。延宝元年(1673)に初舞台を踏み、たちまち江戸の人気役者になります。しかし、子宝には恵まれず成田山新勝寺に祈願することに。その後、待望の子を授かったことから、成田不動尊にまつわる演目を上演すると、芝居は大当たり。これを機に「成田屋」の屋号を使うようになりました。團十郎の活躍により、成田不動は民衆に知れ渡り、江戸庶民の間で成田山参詣が広まりました。

10歳で團十郎を襲名した七代目は、江戸庶民から熱狂的な人気を集めた名優です。

質素倹約をうたった天保の改革で江戸を追放された七代目は。成田山の延命院に身を寄せます。

江戸を離れて8年、ついに追放令が解かれると、七代目は成田山境内に自らの石像を奉納。その他にも、品々を奉納してお不動様に報恩を捧げました。

~なりた旅帖 成田市観光ガイドマップより引用

という石像だったりする。

成田山にお伺いしてから、不動明王様についての本、そして歌舞伎の本を読み漁っている訳だけれども、その中の一冊『「でっけえ歌舞伎」入門 マンガの目で見た市川海老蔵 (講談社+α新書)』という本にとても興味深い記述があった。

初代團十郎は神霊事をよくし、その姿があまりに真にせまっていたために、「江戸の守護神」と呼ばれ尊敬されましたが、彼自身もたいへん信心深い人だったようです。

初代團十郎がしたためたとされる文書には、次のような言葉が残っています。

私は自分の力で出世したわけではありません。三宝荒神・大日如来・不動明王ほか、幾多の神仏のご加護があったおかげです。私は今、「日本無双」「役者の随一」「当代かぶき狂言の開山」といわれ、名を高く呼ばれていますが、これは人間がなせるわざではありません。(筆者意訳)

わずか14歳でデビュー、なんの後ろ盾もなしに、その才覚のみでまたたく間に江戸のトップ・スターとなった初代團十郎は、「自分の力で上り詰めた」とはまったく考えていませんでした。神仏のご加護のもと、神仏がやらせたからこそ、自分は今の地位にある。彼は、そう語っています。

この初代團十郎の気持ちが、僕にはすごくよくわかるーーそんなことを言ったらおかしいでしょうか?

この本の冒頭で、僕は「人は人と出会うために生まれてきて、出会いによって変わっていく」と述べました。

これは、僕自身の経験や思いを込めて、自分の作品のさまざまなキャラクターに語らせている、僕の大切なセリフのひとつです。

じつは僕には、同じようにさまざまな作品で使用しているセリフが、もうひとつあります。

「神様が人に才能を与えるのは、同時に使命を託すからだ」

團十郎もたぶん、毎日そんな気持ちで舞台に立っていたのではないでしょうか。

~「でっけえ歌舞伎」入門 マンガの目で見た市川海老蔵 (講談社+α新書) より引用

この本は、歌舞伎入門書だと思って読んだ本だったけれども、目に見えない世界をさりげなく語っている滅茶苦茶良い本だった。

やっぱりヘンなスピ本よりも、こういった至極真面目に情熱を持って書かれた本を読む方が、目に見えない世界についての学びは非常に大きい(←この本についても機会があれば別記事にしたいと思ってマス)

閑話休題。

そして額堂周辺にあるお堂やお社にもお参りさせていただく。

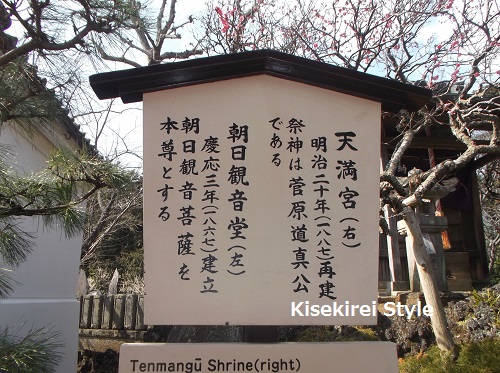

朝日観音堂

天満宮

今思えば、こちらに天満宮があるということは、歌舞伎の演目とかにも関係しているのだろうか?などと思ってしまったりして。。。

三社

そして光明堂へと辿り着いた。

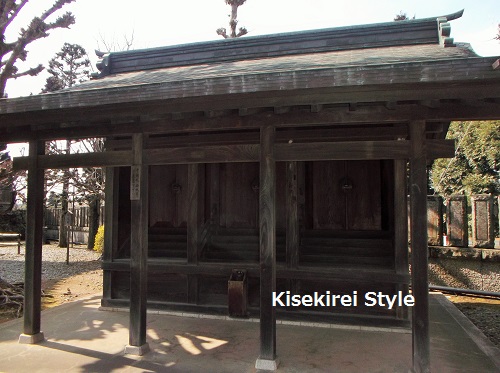

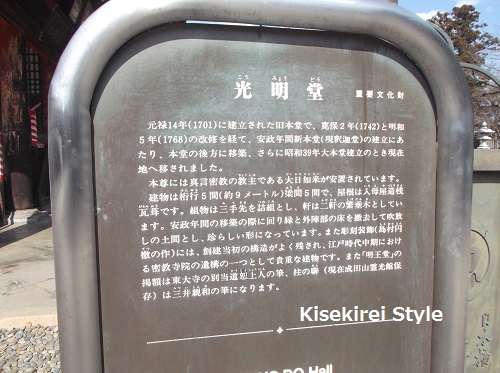

光明堂

こちらは旧本堂ということで、中央に大日如来様、左右に不動明王様、愛染明王様がお祀りされている。

靴を脱いでお堂の中にお邪魔して、こちらにお招き頂いたことに感謝してお参りさせていただいた。

大日如来様と言えば、やはり高野山の根本大堂のことを思い出してしまい、やっぱりそろそろお伺いしなくてはなぁ、と思ったりした。

そして、こちらの光明堂に掲げられていた、この額がとても光輝いているように感じてしまったので、写真に収めさせていただいた。

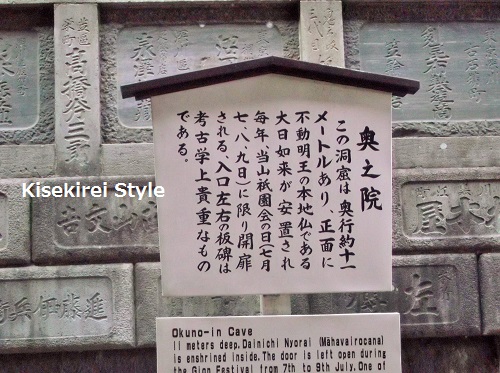

奥ノ院という案内版があったので、そちらの方に進んでみる。

奥之院

洞窟には大日如来様が安置されているということ。

『不動明王 (岩波現代文庫)』には、奥之院に関してこういった記述があった。

新勝寺の寺伝によると、その起源は940年ということであるが、その後しばらくのあいだの記録はない。新勝寺の奥の院に収めた板碑十三枚のうち、年年月の文字が明らかに読める二枚には1336年(楠木正成が戦死した年)と1394年(足利義満がその子に将軍職を譲った年)の年号が記してある。

前者は子が父の百カ日のため、後者は逆修(生前の供養)のためで、いずれにも阿弥陀如来を表示する梵字が記してある。この時代に新勝寺に多くの信者が属していたことは明らかであるが、その詳細は記録が残っていない。

~不動明王 (岩波現代文庫) より引用

こちらに関しては、私はよく分からなかった、というのが正直なところだった。

そして平和の大塔へと向かって歩いて行く。

平和の大塔という名前だったので、単純に塔があるだけだと思っていたのだけれども、この塔の中が恐ろしくも素晴らしい場所だった。

不動明王 (岩波現代文庫)

岩波書店

売り上げランキング: 69,318

「でっけえ歌舞伎」入門 マンガの目で見た市川海老蔵 (講談社+α新書)

講談社

売り上げランキング: 240,473