今年の2月に丹生川上神社下社にお伺いした時、その素朴な神社は、分け隔てなく、そして温かく参拝者を迎えてくれているような気がしました。

そして境内を掃除されていた、普通のおじさんだと思っていた方が、実は宮司さまで、参拝者に気さくに応対する姿を拝見し、こういう対応をされる神社もあるんだ!と感動した場所でもありました。

その時に3か月に一度、東京で講演を行っているとお伺いしており、是非とも拝聴したいと考えていたところ、今回機会に恵まれ、日本橋にある「奈良まほろぼ館」で行われた、丹生川上神社下社 宮司の皆見 元久様の講演会に行ってきました。

日本最古の水の神が今に伝えること

丹生川上神社下社とは?

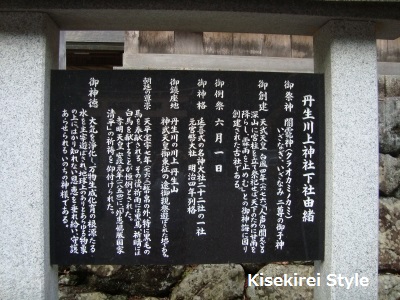

まずは丹生川上下社(にうかわかみじんじゃしもしゃ)について説明がありました。

ご祭神は闇龗神(くらおかみのかみ)

日本最古の水の神様でいらっしゃいます。

奈良県吉野郡下市町に鎮座されていますが、奈良県内でのお正月の参拝者ランキングでは

Worst 1は丹生川上神社上社。

Worst 2が丹生川上神社下社。

これは過疎高齢化の進んでいる地域だということが原因の一つ。

そんな参拝客の少ない丹生川上神社下社の社格は意外にも官幣大社であり、簡単に言うと最も位が高い神社。それが故、大きな神社での奉職の経験が無いと、丹生川上神社での奉職は出来ない(ちなみに私が丹生川上神社上社にお伺いした際にも、社務所の方から同様のお話をお伺いしました。上社の神職様も寒川神社での奉職後にお声掛け頂き、丹生川上神社上社で奉職されているとの事でした)

境内奥の拝殿から、丹生山の山頂にある本殿まで、屋根つきの階段がありますが、 その段数は75段で、これを登らないと神様にお仕え出来ない事になります。 前の宮司様が90歳を超えるご高齢となった為、4年前から宮司の皆見様が奉職されています。

下市町の七不思議

宮司の皆見様の経歴(住吉大社・八坂神社等で奉職されていた)から、何故、丹生川上神社下社で奉職する事になったのか?というお話が興味深かったです。

宮司の皆見様が丹生川上神社下社に奉職する際には

● ご利益を説かない

● 広告はしない

● 芸能人を招くなどのイベントは行わない

● 境内を華美にしない

という方針だったそうで、それで人が集まるのか?と言う意見もあったそうです。

官幣大社とはいえ、過疎化の進んでいる場所にある神社なので、昔は例祭の時にも人が集まらず、道行く人に例祭を手伝ってもらっていたという位、人が来ない場所だったとの事で参拝客も一日10人も来れば良いほうだったらしく。。。

そういう場所で奉職するというのは、という考えもあったそうですが、神様が自分を必要とされているのならば、例祭に人が集まるだろう、と思い着任。

そしてその年の例祭前、5月に入った頃から、例祭の日時の問い合わせの電話がほぼ毎日のように鳴るようになり、結果その年の6月1日の例祭には500人もの人が集まったとの事。そして今年の例祭は(土日だったという事も影響していると思われるが)780人もの人が集まったそうです。

丹生川上神社下社に何故人が集まるのか?と下市町の七不思議と言われていた頃もあったとのこと。

言挙げせずの国

日本には言霊という概念があります。

自身の意見について考慮を重ねたうえで、人の気持ちを察して発する磨ききった言葉も、言霊と言えると思います。

人の気持ちを察するという面においては、日本人は長けています。

日本人はあえてルールを作らずに、お互いの感情を理解する能力が優れており、人の心を感じて、お互いを尊重しながら会話をしています。 なので、白黒つけるような論理的思考は日本人が得意とするところではありません。

「何が間違っているか?」というのではなく、「それも、ある」というのを認めるのです。

白黒をはっきりつけることは、たやすい事ですが、それを飲み込んで受け入れるのが言挙げせずという事ではないでしょうか?

「言挙げせず」の深い意味とは、言挙げて理論理屈で物を考えない、言挙げてルールや枠を与えない、否定したり規制しないという考え方も含みます。

ぬかるみで悩んで地団駄を踏んでいたら、ぬかるんだ足元はどんどん汚れていきます。 けれども姿勢を正して前に進んでいく、 淡々粛々(たんたんしゅくしゅく)と心を揺らさずに、濁らせない事が大切です。

関西圏のジョークではありませんが、

「なんやねん!」と言うと相手は

↓

「なんやねん、って、なんやねん!」と言い返し

↓

「なんやねんってなんやねん、ってなんやねん!」

と永遠にお互い自己主張のループを繰り返して行くだけだと。

気枯れ(穢れ)について

「どうせ私なんか、、、」という気持ちや、 「生きいても良い事なんかないし、、、」と思いながら生活しているのは、 内面的な気が枯れている状態、 つまり神様が嫌うと言われる気枯れ(穢れ)の状態と言えます。

やる気のない気枯れの状態では、相手に気を送れず、 また相手も同じように「他人の事なんか構っている余裕はない」という状態だと、 お互いの感情を理解するどころではなく、会話も成立しません。

感謝の対象を見つけていく事は、言挙げせぬ世界を作るという事にも繋がります。

江戸時代に神社でご利益が謳われるようになり、明治になって神社に 名前を付けるようになりました。という事は、江戸時代以前にはご利益も説かず、 名前も無い神社が、至るところにあったということです。 それは何故かと言うと、日本人は感謝の対象を求めている民族だからと言えます。

すべてを受け入れて感謝する、それは貧乏神や疫病神でさえも、 人生において避けて通れないものならば、 感謝して祀るという日本人の姿勢にも見て取れます。

最後に

参加者全員に、冬至も近いということで、ゆずと、お正月用の屠蘇散を頂戴いたしました。神様から頂いたおさがりを頂戴して、恐縮する気持ちと同時に、心がとても温まりました。冬至の夜はゆず湯で温まらせて頂きたいと思います。

丹生川上神社下社、凄く素敵なところなのでまた行きたくなりました。

そして宮司様のおっしゃったお言葉を胸に私も日々の生活に役立てていきたいと思います。

また、神社の方のお話を聞く機会をたくさん設けて下さる奈良まほろば館の皆様にも感謝いたします。

丹生川上神社下社のビデオをYoutubeで見つけました。

良かったらご覧になってみて下さい。心が洗われるような気分になれます。