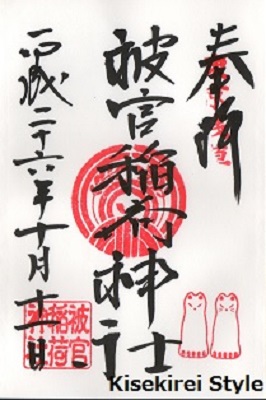

先日お伺いした浅草寺で頂いた御朱印に挟まれた紙を見たら、昨今の御朱印ブームなるものを考えさせる文章が書かれていた。

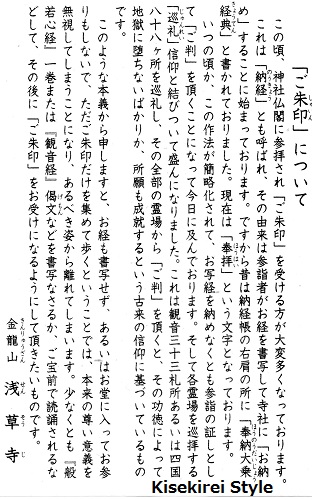

お経も書写せず、あるいはお堂に入ってお参りもしないで、ただご朱印だけを集めて歩くということでは、本来の尊い意義を無視してしまうことになり、あるべき姿から離れてしまいます。

少なくとも『般若心経』一巻または『観音経』偈文などを書写なさるか、ご宝前で読誦されるなどして、その後に「ご朱印」をお受けになさるようにして頂きたいものです。

御朱印ガールなる言葉もあるように、今は御朱印ブームなのか、どの神社仏閣にお伺いしても御朱印を頂く時には、行列に並ばなくてはならないところが多い。

そして、ただ御朱印を集めたい、という一心でお参りもせずに御朱印を求める人の姿も少なからず見受ける。

この紙に書かれているのは、そういう人に対しての苦言だとは思うのだけれど。

そもそも御朱印というのは

かつては寺院の参拝者が写経を寺に納めた証にいただける受付印でした。

そのため、御朱印は「納経印」、御朱印帳は「納経帳」とも呼ばれていました。

江戸時代以降、観光目的でお参りする人が増えてきたことにより、納経しなくても御本尊にお参りした「参拝証」のような意味でも授与されるようになりました。

現在ではこの「参拝証」という意味での御朱印が神社にも広がり、多くの寺社でいただけるようになっています。

~祈りの回廊 2014年春夏版より引用

というもの。

そして御朱印のはじまりというのは

御朱印のはじまりは『西国三十三所観音』の霊場巡礼にあるといわれています。

霊場巡礼は、奈良時代の高僧・長谷寺の徳道上人が余命幾ばくもないときに、夢の中で閻魔大王より「衆生救済のために三十三所の霊場を開き、巡礼を人々に勧めるように」との命を受け、閻魔大王から預かった宝印を石の箱に入れて中山寺(兵庫県)に納め、長谷寺を第一観音霊場として巡礼を始めたことによります。”三十三”というのは、観音菩薩が三十三身に変化し、衆生の苦しみを救うという観音経の教えに基づいています。

平安時代後期に、徳道上人が影響を受けた第65代天皇・花山法皇は、観音三十三所霊場の巡礼を再興し、『西国三十三所観音巡礼』を発願しました。それがのちに庶民の間で広まり、霊場巡礼の証として御朱印を授かるようになりました。

~祈りの回廊 2014年春夏版より引用

というものであったりする。

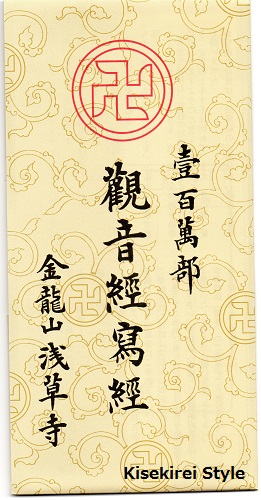

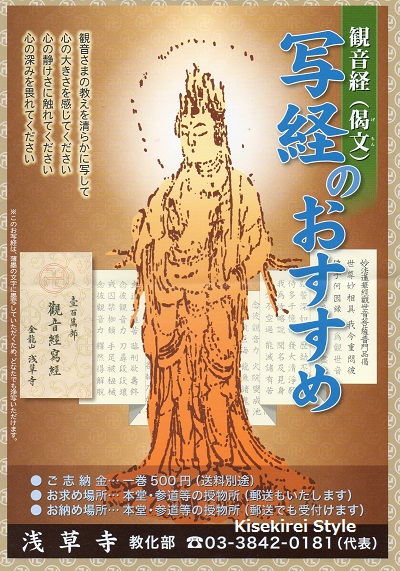

今回浅草寺のお守り等授与所で、写経用紙を見つけた。

都内で写経用紙(=観音経)が見つかるなんてーと思って、頂戴したら、お守り等授与所の方がとても丁寧に対応して下さった。

非売品の冊子なども頂戴したりして。それだけ、あまり写経用紙を求める人は少ないのかしらん?などとも思ってしまったり。

10月28日に写経供養会があるということも関係しているとは思うけれど。

早速こちらの用紙で観音経を写経させて頂いたけれども、写経というのは、やはりココロがとても落ち着く。

御朱印を集めまくるのも、いいと思う。

カワイイ御朱印帳を集めるのも、いいと思う。

けれども、単なるコレクターになるんじゃなくって、きちんと神様や仏様へ、祈りを捧げることが一番大事なんですよね。その祈りの形は、納経することであったりもするし、きちんと心をこめてお参りすることでもあったりする。

2014年4月に奈良を旅していた際に手に入れたフリーペーパー『祈りの回廊 2014年春夏版』に載っていた、長谷寺の法務執事である登坂高典師のことばが、御朱印というものの真髄をあらわしていると思ったので、ここに引用させて頂きます。

「御朱印のはじまりの寺・長谷寺の登坂高典師に訊く」

御朱印から巡り合うご縁をいただく

御朱印の集め方というのは個々の自由であり、御朱印自体は記念にもなりますが、まずはお参りをしていただくことが、寺社では一つのマナーであることを忘れないでください。また、御朱印は個々の手書きであるため、寺社によって筆体が異なります。筆体が上手い下手の問題ではなく、大事なことは『参拝や納経の証』としていただくということです。御朱印をいただくということは「人との巡り合い」でもあります。その小さな縁から何を感じ取り、どのようなご縁をつないでいくのかということが大切だと思います。

御朱印の中に込められてる雰囲気や精神を見抜いてほしいということが我々からの希望です。

~祈りの回廊 2014年春夏版より引用