黄梅院方面へと歩みを進めると、白鹿洞という場所が目に留まった。

白鹿洞

白鹿洞

円覚寺開堂の日、開山無学祖元禅師の説法を聴こうとして集まった多くの人々と共に、この洞穴より白鹿が群れをなし、禅師の説法を聴いたという。大衆は大いに驚異し、この奇瑞譚により山号を「瑞鹿山」と定めた。

と案内版には書かれていた。

多くの人は素通りしている場所だったけれども、何故だか足が止まりこの洞の前でしばし佇んでいる自分が居た。

心なしか、樹の根に白鹿の精霊とでも言うのだろうか、そういったものが存在するような気がしてしまったりした。

そして黄梅院へと向かう。

黄梅院

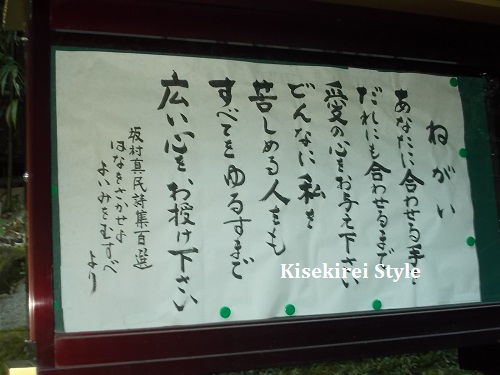

入口には「ねがい」という言葉が掲げられていた。

こういう言葉を見ると、己の小ささと言うものを実感してしまう。

仏様を有難く思う心から手を合わす気持ちは、本来ならば誰もが持ち合わせているという人間の仏性に対しても持たなければならない気持ちであると言う事は、頭では分かっている。

しかしながらやはりまだ、全ての物事に対して「好き」や「嫌い」という心に捕らわれている自分が居る。

「心」は「ころころしている」から「こころ」だとも言う。

その移ろいやすい「心」というものを、根本から覆していくために、禅という教えがあるのではないかと思ってしまった訳でして。

石段を登り門を潜ると

木に彫られている仏様のお姿を見た。

まるで全てのものに仏性があると言わんがばかりのそのお姿に、感動してしまう。

そして観音様にお招きいただいたことに感謝してお参りさせていただいた。

そして黄梅院を後にして、山門方面へと戻る。

途中佛日庵があったのだけれども、鎌倉三十三観音めぐりで結願する場所だということで、今回お参りさせていただくのは控えさせていただいた。

2年前に鎌倉三十三観音めぐりをしようと思って、数ヶ所お寺を巡ったのだけれども、結局未だに回り切れていないという負い目もあったことも一因(とほほ)

そして方丈へと向かう。

本当に禅寺というのは歩いているだけで心休まる。

都会のギラギラした欲望とは正反対のものが、ここにはあるからなのだろう。

そして方丈に到着した。

方丈

入口の大きな木にしばし目を奪われつつも、

靴を脱いで中にお邪魔する。

そしてこちらから見た庭園の美しさは、とても素晴らしかった。

庭園に向かって椅子が用意されていたので、しばしその椅子に座って庭園を眺めているとグレン・グルードが脳内再生されていた。

それは素敵なひとときだった。

そして方丈の中の一室では、円覚寺に関する映像が流れていたので、その映像を見て円覚寺についての知識を得て、満足した気持ちで外に出ると、方丈の前には百観音霊場というものがあった。

百観音霊場

お参りしたいな、という気持ちもあったけれども、丁度ツアー客が居たタイミングだったので今回お参りすることは断念した。

そして選佛場でもお参りさせていただき

選佛場

山門前へと戻ってきた。

夏目漱石の『門』の中で、主人公が円覚寺がモデルとされる寺での参禅を終えようとしていた際に描かれていた言葉が頭をよぎる。

自分は門を開けて貰いに来た。けれども門番は扉の向側にいて、敲いてもついに顔さえ出してくれなかった。ただ、「敲いても駄目だ、独りで開けて開けて入れ」と云う声が聞えただけであった。そうしてその手段と方法を明らかに頭の中で拵えた。けれどもそれを実地に開ける力は、少しも養成することができなかった。

~中略~

彼は前を眺めた。前には堅固な扉がいつまでも展望を遮っていた。彼は門を通る人ではなかった。また門を通らないで済む人でもなかった。要するに、彼は門の下に立ち竦んで、日の暮れるのを待つべき不幸な人であった。

~夏目漱石『門』より引用

恐らく、人それぞれに「門」というものは存在するのではないかと思う。

その門を開ける力というもの、それこそが信仰でもあり、宗教と呼ばれるものであるのではないかと、ふと考えている自分が居た。

山門を出ると、10時を過ぎていて、明るさにまして紅葉もくっきりとした色彩を放っていた。

多くの参拝客や観光客の姿が見えた。

それらの人々は、知らずとも自らの門を開けにこの地を訪れているのかも知れない。

文藝春秋 (2011-07-08)

売り上げランキング: 197,711